빅테크는 왜 로비세력으로 전락했나

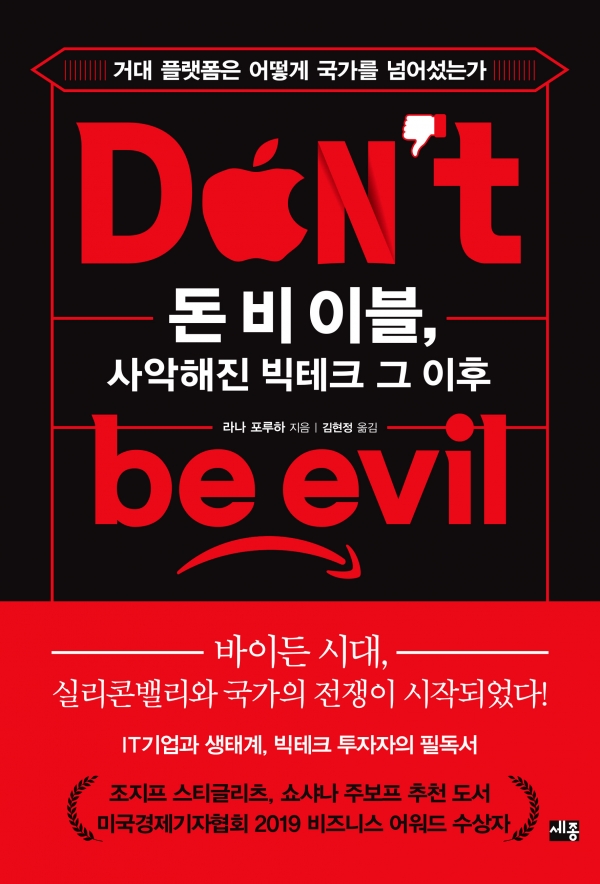

‘돈 비 이블(Don’t be evil·사악해지지 말라)’ 한 때 구글의 기업 철학으로 화제가 된 문구다. 구글이 성공하자 다른 정보통신기업도 이같은 철학을 도입했다. 하지만 십수년이 지난 지금 FFANG(아마존, 페이스북, 애플, 마이크로소프트, 구글, 넷플릿스)으로 대표되는 미국 IT기업들은 더 이상 ‘돈 비 이블’을 외치지 않고 있다. 세계를 주름잡는 빅테크 기업으로 거듭나면서 독점을 굳히고 있다.

우리 삶에 깊숙히 들어온 빅테크들은 이제 ‘기술 진보의 가치’가 아니라 ‘시장에서 홀로 살아남기 위한 계획’을 실행하고 있다. 빅테크의 등장으로 독점과 세제 문제는 물론 스타트업으로 흘러가는 벤처캐피털의 규모가 급락하는 등 경제질서 교란까지 발생하고 있다. 소셜미디어의 여론 조작과 가짜뉴스 전파, 게임 중독 역시 사회적 문제로 떠올랐다.

FAANG 기업 임원들을 미국 의회 청문회에 증인으로 세우고 구글의 포섭 요청까지 거절한 저자 세계 경제지 파이낸셜타임스 부편집장 라나 포루하는 이 책을 통해 빅테크의 카르텔, 법 안에서의 경쟁업체 죽이기 전략 등의 내막을 상세하게 전한다.

저자는 ‘돈 비 이블’로 대표되는 빅테크 혁신의 역사가 그들의 이익과 시민의 이익이 더는 일치하지 않는 지점에 도달했기 때문이라고 봤다. 빅테크 기업의 가장 큰 목표는 소비자들을 자신들만의 상품과 생태계에 예속시키는 것이다. 나이, 위치, 결혼 여부, 관심사, 구매 기록까지 소비자의 개인 정보를 확보하는 데 혈안이다. 빅테크들은 이 개인정보를 사거나 팔아넘긴다. 데이터를 사들인 기업은 소매 업체에서부터 러시아에서 활동하는 선거 조작 기관에 이르기까지 데이터를 원하는 사람이라면 누구에게나 다시 데이터를 판매할 수 있다.

이 책은 이러한 비극이 빅테크의 원조인 구글의 창업자 세르게이 브린과 래리 페이지가 검색 엔진과 광고 판매를 결합한 데서 시작됐음을 밝히고 또 구글의 전 CEO 에릿 슈밋과 페이스북 CEO 마크 주커버그, 정치권의 묵인 속에 지배력을 이용해 경쟁 상대를 짓누르기 시작했다고 신랄하게 비판한다.

저자는 빅테크의 독점을 막을 여러 방법을 제시한다. 개인정보 데이터 수집 기업의 매출 일정액을 인터넷 사용자에게 지급하거나 공공 펀드에 투자하게 하는 방안, 직원을 해고하지 않고 직무 재훈련을 시키는 기업에 세제 혜택을 주는 방법, 데이터와 디지털 기술의 미래를 논하는 국가 차원의 위원회 설립 등을 제안한다.

라나 포루하 저/김현정 옮김/세종서적